nun hab’ ich nichts mehr

La pièce

Pour soprano, clarinette, guitare électrique, piano et accordéon.

Texte de Laure Gauthier

Musique de Fabien Lévy

Pour la musique : Ricordi Verlag (Sy. 4488)

Pour le texte : Revue Babel heureuse, Editions Gwen Catala (Février 2017)

Première allemande

5 février 2017, 15:00

Festival Eclat

Stuttgart, Germany

Ensemble Ascolta

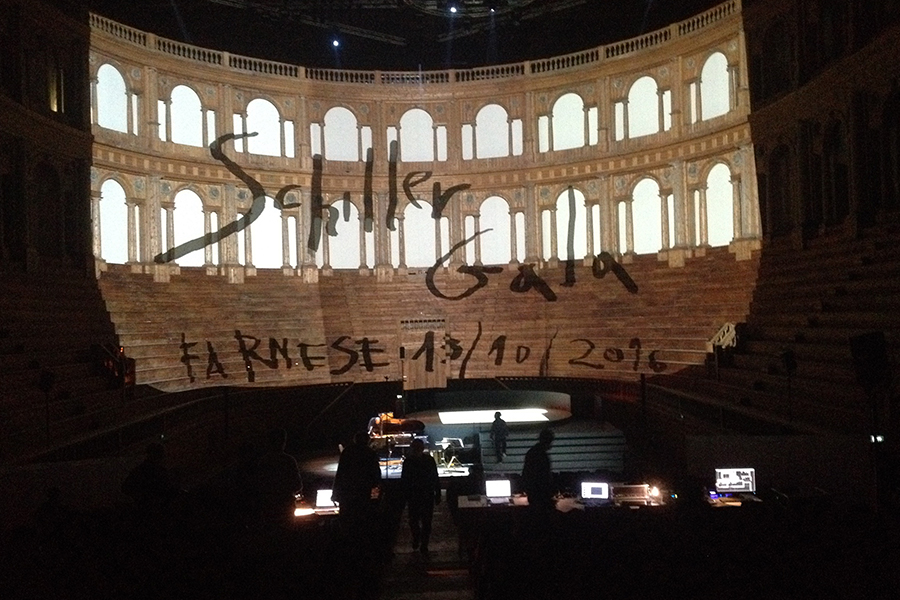

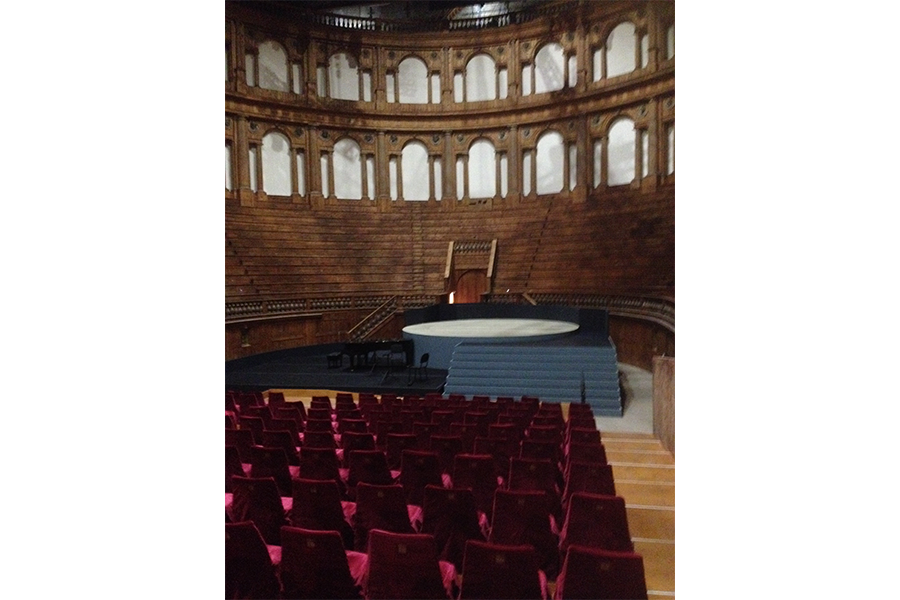

Première mondiale

13 octobre 2016 20:30

Teatro Farnese

Parma

Silvia Frigato (Soprane), Ensemble Ex Novo sous la direction de Tonino Battista

Une commande du festival Verdi, Teatro Regio di Parma, Italie

© Fabien Lévy

pour écouter la pièce

Nun habe ich nichts mehr, pour soprano amplifiée, accordéon, piano, clarinette, guitare électrique (2016, 16’, Ricordi éditions)

Concert du 22 novembre 2019 : concert-portrait Fabien Lévy (Antrittskonzert), Hochschule für Musik und Theater « Felix Mendelssohn-Bartholdy » Leipzig, grande salle.

Soprano : Lisa Fornhammar, Accordéon : Snezana Nesic, Piano : Ermis Theodorakis, Guitare : Nugraha Putra Boba, Clarinette : Mirjam Erle.

Direction : Reinhard Schmiedel

Nun hab’ ich nichts mehr

Concert du 5 février 2017, dans le cadre du Festival ECLAT, Stuttgart, Allemagne.

Nun hab ich nichts mehr, Susanne Leitz-Lorey, Soprano (Neue Vokalsolisten) et l’Ensemble Ascolta :

Concert-Création le 13 octobre 2016 au Teatro Reggio di Parma dans le cadre du Festival Verdi, Parme.

Sivia Frigato (Soprano), Ensemble Ex Novo, direction : Tonino Battista.

Nun hab’ ich nichts mehr

Diffusion radio

Dans le « Portrait contemporain » qu’Arnaud Merlin consacre à Fabien Lévy le mercredi 30 mai 2018 sur France Musique : « Fabien Lévy, le paradoxe du musicien », écoute de la pièce à partir de la 37e minute jusqu’à la minute 46 :

A propos de la pièce

Quand Fabien Lévy me propose d’écrire un poème en lien avec Friedrich Schiller, dans le cadre du Festival Verdi, je décide de partir de la fin non pas d’un poème mais d’un des drames du dramaturge allemand, trouvant davantage de chemins poétiques dans son théâtre que dans sa poésie.

Le titre du poème est une citation de la reine Marie Stuart dans la pièce éponyme de Schiller, qui correspond au moment où elle accepte la sentence qui la condamne à l’échafaud et se départit de ses biens (V, 9). Pour Schiller, c’est précisément son acceptation de la mort et de son sort qui lui permet d’accéder à la grâce et à la dignité (voir son essai « Von Anmut und Würde ») et de sauvegarder sa liberté intérieure.

Je me suis demandé ce qu’il pouvait rester dans la poésie contemporaine de ce sublime schillérien, où ce qu’il reste dans la Modernité tardive, au début du XXIe siècle des débuts de la Modernité. Mon poème est donc une main tendue à Schiller, une question posée à son esthétique, mais à aucun moment je n’ai cherché à redoubler Schiller et à oublier le point historique et esthétique d’où j’écris.

J’ai transposé la scène des adieux de la Reine Maria Stuart en choisissant de mettre à terre la problématique religieuse, d’éliminer les allusions à l’au-delà et à la présence du Christ, pour ne conserver qu’un seul mouvement : celui du renoncement aux biens terrestres comme moyen d’accès à la liberté intérieure, cette « souveraineté » dont parle mon texte à la fin. Mais on ne peut oublier que l’on est à un autre stade de la Modernité. Schiller avait pressenti l’émergence de cette Modernité, caractérisée par la perte, chez lui la « perte » du sublime qu’il évoque dans « Les Dieux de la Grèce » (« Die Götter Griechenlands ») avec des accents hölderliniens. On ne saurait penser l’être à la langue dans les mêmes termes qu’autour de 1800, dans une société obsédée par la consommation de biens et d’images, par la bonne santé et la surface comme l’autoévaluation : j’ai déplacé le centre de gravité du poème vers le dénuement, l’acceptation de l’absence et l’interrogation sur le regard comme tension entre intériorité et extériorité. La problématique du sublime est remplacée par la question du regard dans l’art.

La force iconique des statues grecques est donc bien réelle, mais, si le sublime n’est plus, reste la force souveraine de ce qui nous échappe, le regard de ce qui est absent, la force évocatrice du globe vide des yeux sur les visages de bronze, le cou et la tête perdue de la Venus de Praxitèle ou encore les pieds « coupés » qui font défaut à la statue de Zeus. Ce qui nous rend « souverains » (ce qui reste donc pour moi de la liberté intérieure de la reine schillérienne Marie Stuart) n’est plus seulement notre contemplation de la beauté des statues grecques mais leur regard, ou, pour parler avec Didi-Hubermann, « ce qui nous regarde ». C’est donc ce que l’on ne possède pas, ce qui n’est pas surface, mais une absence en profondeur qui est autre, l’autre de l’art.

J’ai pris la situation, – à peine lisible ici car un poème ne raconte pas, mais dit par surgissements -, d’une femme dont on peut deviner qu’elle va mourir, sans cheveux, qui regarde des bronzes et des marbres grecs, aussi glabres qu’elle.

A droite de la page se trouve tout ce qui relève de sa souffrance de cœur ou de corps, associée au vert, au foie (allusion à Prométhée comme à l’art égyptien et à Osiris). A gauche se trouve l’effet transfigurant de la contemplation des bronzes « verts ». Peu à peu le « côté gauche » l’emporte. Entre les deux une tension, au centre de la page.

Torsion puis équilibre entre un creux, un vide de la souffrance et ce que donne la contemplation des bronzes qui la regardent. Ces regards qui se croisent. Et l’œuvre de se jouer au centre de la page entre côté droit et gauche.

J’ai repris certaines situations de la scène de Marie Stuart comme le renoncement à l’amour. Mais tout est déplacé et ne se joue pas théâtralement mais dans la langue, il n’est plus question que de regards. L’opposition intérieur et extérieure ne trouve pas de réponse dans une opposition entre la mort ici-bas et la liberté au-delà comme chez Schiller, mais dans l’opposition entre l’absence apparente de regards d’une statue et la densité de ce qui, dans ces corps de bronze, nous regarde. Rilke avait évoqué dans un poème sur le Torse d’Apollon cette présence de la statuaire. Ici c’est le jeu entre la surface et le plein (peau de bronze ou de marbre, intérieur vide / femme au corps malade, intérieur plein), entre l’absence et la présence, entre les yeux vides qui la regardent et les yeux pleins de la femme qui bientôt ne seront plus.

De par son jeu sur la couleur, sur la tension, sur le rythme, le silence et la parole, il fait signe vers la musique.